Startseite > Alphabete > Arabisches Alphabet

![]() Michael Neuhold Homepage

Michael Neuhold Homepage

Startseite >

Alphabete >

Arabisches Alphabet

Ein erster Startpunkt ist der Wikipediaartikel

![]() Arabisches

Alphabet. Vor hier führen Verweise zu den Artikeln über die einzelnen

Buchstaben und sonstigen Zeichen.

Arabisches

Alphabet. Vor hier führen Verweise zu den Artikeln über die einzelnen

Buchstaben und sonstigen Zeichen.

Peter Dörling bietet eine kurzweilige

![]() Einführung

in die arabische Schrift (sie war mir Anstoß zu diesem Dokument) mit Texten

auf Briefmarken als Beispiele. (Das Impressum nennt jetzt allerdings Christoph

Kilz als Seitenverantwortlichen.) An sich eine geniale Idee, denn die Texte sind

kurz und verlangen keine Grammatikkenntnisse. Leider sind die Texte auf den

ausgewählten, nicht selten osmanischen Marken kalligraphische Kunstwerke, die

für den Anfänger praktisch unlesbar sind.

Einführung

in die arabische Schrift (sie war mir Anstoß zu diesem Dokument) mit Texten

auf Briefmarken als Beispiele. (Das Impressum nennt jetzt allerdings Christoph

Kilz als Seitenverantwortlichen.) An sich eine geniale Idee, denn die Texte sind

kurz und verlangen keine Grammatikkenntnisse. Leider sind die Texte auf den

ausgewählten, nicht selten osmanischen Marken kalligraphische Kunstwerke, die

für den Anfänger praktisch unlesbar sind.

Einen anderen Ansatz verfolgt die muslimische Theologin Halima Krausen mit

![]() In

10 Lektionen den Qur'an lesen lernen. Leider sind die handgeschriebenen

Texte klein und manchmal nur schwer zu entziffern. (Die Seite existiert nicht

mehr.)

In

10 Lektionen den Qur'an lesen lernen. Leider sind die handgeschriebenen

Texte klein und manchmal nur schwer zu entziffern. (Die Seite existiert nicht

mehr.)

Wer das Lesen üben möchte: Das Internet Sacred Text Archive stellt den

![]() Koran

online zur Verfügung. Die beste Transkription bieten die Links in der Spalte

„Arabic (Unicode)“. Die Qualität des Textes hängt aber von den

lokal verfügbaren Schriftarten und den Renderingfähigkeiten des Browsers

ab. Auf der sicheren Seite ist man mit dem Text als Grafik, das bieten die

Links in der Spalte „Arabic/Yusuf Ali“.

Koran

online zur Verfügung. Die beste Transkription bieten die Links in der Spalte

„Arabic (Unicode)“. Die Qualität des Textes hängt aber von den

lokal verfügbaren Schriftarten und den Renderingfähigkeiten des Browsers

ab. Auf der sicheren Seite ist man mit dem Text als Grafik, das bieten die

Links in der Spalte „Arabic/Yusuf Ali“.

Gedrucktes:

Die arabische Schrift ging wohl aus der nabatäischen Schrift hervor, die ihrerseits auf der aramäischen Schrift beruhte, welche letztlich auf das phönikische Alphabet zurückging. Die arabische Schrift wird von rechts nach links geschrieben. Die Schrift ist grundsätzlich kursiv, d.h. die Buchstaben werden (von definierten Ausnahmen abgesehen) immer miteinander verbunden.

Da im Laufe der Schriftentwicklung etliche Buchstaben die gleiche Form angenommen haben, traten im 8 Jh.(?) diakritische Punkte zur Unterscheidung hinzu. Die Buchstaben ohne Diakritika nennt man Rasm (رسم „Zeichnung, Bild, Spur“).

Die arabische Schrift ist eine Konsonantenschrift. Lange Vokale werden meist durch die Buchstaben ʾAlif ا für a/e, Jāʾ ﻱ für i und Wāw ﻮ für o/u bezeichnet. Für kurze Vokale gibt es diakritische Zeichen, die im Alltagsverkehr aber nicht verwendet werden. Man findet sie im Koran und bei Namen aus fremden Sprachen.

Im Unicode sind die arabischen Zeichen im Block

![]() U+0600

- U+06FF definiert, welcher ISO-8859-6 entspricht. Für jeden Buchstaben

gibt es nur einen Codepoint. Die verschiedenen Verbindungstypen und Ligaturen

werden als kontextabhängige Gestaltungsvarianten betrachtet. Das unterschiedliche

Aussehen der Buchstaben hat keine Auswirkung auf die Bedeutung/Aussprache.

Die Anzeigesoftware muss erkennen, welcher Glyph im Kontext der richtige ist.

U+0600

- U+06FF definiert, welcher ISO-8859-6 entspricht. Für jeden Buchstaben

gibt es nur einen Codepoint. Die verschiedenen Verbindungstypen und Ligaturen

werden als kontextabhängige Gestaltungsvarianten betrachtet. Das unterschiedliche

Aussehen der Buchstaben hat keine Auswirkung auf die Bedeutung/Aussprache.

Die Anzeigesoftware muss erkennen, welcher Glyph im Kontext der richtige ist.

Daneben gibt es zwei Blöcke mit Präsentationsformen

(![]() Arabic

Presentation Forms A,

Arabic

Presentation Forms A,

![]() Arabic

Presentation Forms B), in denen die verschiedenen Verbindungstypen und

die Ligaturen als eigene Zeichen definiert sind. Die Zeichentabellen in

diesem Dokument verwenden diese Formen. Dafür benötigen Sie eine Schriftart,

die die entsprechenden Glyphen enthält.

Arabic

Presentation Forms B), in denen die verschiedenen Verbindungstypen und

die Ligaturen als eigene Zeichen definiert sind. Die Zeichentabellen in

diesem Dokument verwenden diese Formen. Dafür benötigen Sie eine Schriftart,

die die entsprechenden Glyphen enthält.

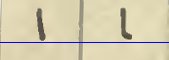

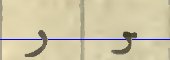

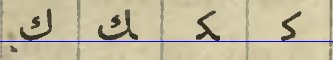

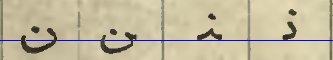

Das arabische Alphabet hat für die meisten Buchstaben neben der normalen Form eine eigene, größere, wenn der Buchstabe am Wortende steht. Bei beiden gibt es wiederum eine rechts verbundene und eine rechts nicht verbundene Form. Die nicht verbundene steht am Wortanfang und nach den Buchstabenformen ʾAlif ا, Dāl/Ḏāl ر, Rāʾ/Zāj د und Wāw ﻭ, die links nicht verbunden werden.

Es gibt also pro Buchstabe vier Formen, diese heißen im Unicode:

Die rechts verbundene Form (d.h. Binnen- und Endform) hat nur den

zusätzlichen Anstrich:

![]() versus

versus ![]() ,

,

![]() versus

versus ![]() .

.

Bei den Endbuchstaben (Endform und alleinstehende Form) ist der Abstrich

meist weitläufig ausgezogen:

![]() versus

versus ![]()

Die nicht rechts verbundenen Endformen werden auch als alleinstehende Form

verwendet (daher der Unicode-Name Isolated).

Man sollte daher zumindest die Binnen- und die Endform lernen. Die Anfangsform ergibt sich in den meisten Fällen aus der Binnenform unter Auslassung das Anstrichs, die alleinstehende Form in gleicher Weise aus der Endform.

Die Aussprache in der Tabelle unten ist die des Hocharab. Die tatsächliche Aussprache ist allerdings von Region zu Region ganz unterschiedlich.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

Ältere Wörterbücher haben die Abfolge Wāw-Hāʾ. Auch Brockelmann bezeichnet das als das Richtige.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

In den folgenden Tabellen sind die Formen in der Leserichtung des Arab. aufgeführt. D.h. die Anfangsform steht rechts, links schließen an die Binnenform, die Endform, die alleinstehende Form.

Die im folgenden mit * gekennzeichneten Buchstaben gehören nicht zum arabischen, sondern zum persischen oder osmanischen Alphabet und werden im Arab. nur zur phonetisch genaueren Wiedergabe von Lauten verwendet, die es im Arab. nicht gibt (vergleichbar den Buchstaben ñ oder ç in dt. Texten).

| Name | Laut- wert |

Is | F | M | In | nach Brockelmann | Herkunft | Eselsbrücken |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ʾAlif | Stimmritzenverschluss, ā |

⁞ﺍ | ⁞ﺎ | ⁞ﺎ | ⁞ﺍ |  |

phönik. 𐤀 Aleph (alf), verwandt mit lat. A |

ʾAlif ﺍ wird links nicht verbunden (das symbolisieren die vier Punkte) und hat daher auch keine eigene Endform. Man verwechsle ʾAlif ﺎ nicht mit Lām ﻟ.

| Name | Laut- wert |

Is | F | M | In | nach Brockelmann | Herkunft | Eselsbrücken |

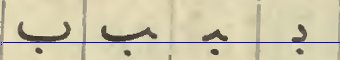

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Bāʾ | b | ﺏ | ﺐ | ﺒ | ﺑ |  |

phönik. 𐤁 Beth, verwandt mit lat. B | Man denke an einen Baum, unter dem ein Apfel

liegt:  |

| *Pe | pers. p | ﭖ | ﭗ | ﭙ | ﭘ | lautl. Variante des Bāʾ, daher gleicher Buchstabe | ||

| Tāʾ | t | ﺕ | ﺖ | ﺘ | ﺗ | phönik. 𐤕 Taw, verwandt mit lat. T | Man kann sich Tāʾ/Ṯāʾ als kleines t denken:

.

Die Endform ist dann ein veritabler Smiley. .

Die Endform ist dann ein veritabler Smiley. |

|

| Ṯāʾ | arab. stimmloses engl. th [θ]; pers. stimmloses s |

ﺙ | ﺚ | ﺜ | ﺛ | lautl. Variante des Tāʾ, daher ursprl. gleicher Buchstabe |

Durch das Fehlen des Anstrichs setzt die Anfangsform meist etwas höher an als die Binnenform.

Handschriftlich können zwei Punkte auch durch einen Querstrich (ٮ̄), drei Punkte durch Zirkumflex (ٮ̂) realisiert werden.

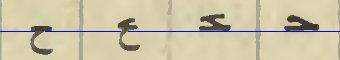

| Name | Laut- wert |

Is | F | M | In | nach Brockelmann | Herkunft | Eselsbrücken |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Ǧīm | stimmhaftes dsch [ʤ], ägypt. g |

ﺝ | ﺞ | ﺠ | ﺟ | phönik. 𐤂 Gimel (gaml), verwandt mit lat. C/G | Die Endform ähnelt einem G mit Punkt statt Querstrich:

|

|

| *Če | pers. tsch [tʃ], ägypt. dsch [ʤ] |

ﭺ | ﭻ | ﭽ | ﭼ | lautl. Variante des Ǧīm, daher gleicher Buchstabe | ||

| Ḥāʾ | emphatisches h [ħ] | ﺡ | ﺢ | ﺤ | ﺣ |  |

phönik. 𐤇 Chet (ḥet), verwandt mit lat. H | |

| Ḫāʾ | ch wie in ach [x], [χ] | ﺥ | ﺦ | ﺨ | ﺧ | lautl. Variante des Ḥāʾ, daher ursprl. gleicher Buchstabe |

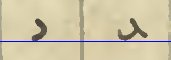

| Name | Laut- wert |

Is | F | M | In | nach Brockelmann | Herkunft | Eselsbrücken |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Dāl | d | ⁞ﺩ | ⁞ﺪ | ⁞ﺪ | ⁞ﺩ |  |

phönik. 𐤃 Dalet (dalt), verwandt mit lat. D (= gerundete Form des gr. Δ Delta) | Die Endform ähnelt einem D ohne senkrechten Balken:

|

| Ḏāl | arab. stimmhaftes engl. th [ð]; pers. stimmhaftes s [z] |

⁞ﺫ | ⁞ﺬ | ⁞ﺬ | ⁞ﺫ | lautl. Variante des Dāl, daher ursprl. gleicher Buchstabe |

Dāl/Ḏal ﺩ haben Ähnlichkeit mit Bāʾ ﺏ/ Tāʾ ﺕ / Ṯāʾ ﺙ. Doch ist der Bogen des Abstrichs etwas größer, daher wird er auch bei der Endform nicht mehr vergrößert.

| Name | Laut- wert |

Is | F | M | In | nach Brockelmann | Herkunft | Eselsbrücken |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Rāʾ | Zungenspitzen-r | ⁞ﺭ | ⁞ﺮ | ⁞ﺮ | ⁞ﺭ |  |

phönik. 𐤓 Resch (roš), verwandt mit lat. R (= gr. Ρ Rho mit Abstrich) | Man denke an eine Rutsche:

|

| Zāj, Zāʾ, Zain | stimmhaftes s [z] | ⁞ﺯ | ⁞ﺰ | ⁞ﺰ | ⁞ﺯ | phönik. 𐤆 Zajin, verwandt mit lat. Z | Zunge:  (aber Achtung: stimmhaftes s!)

(aber Achtung: stimmhaftes s!) |

|

| *Že | pers. stimmhaftes sch [ʒ] | ⁞ﮊ | ⁞ﮋ | ⁞ﮋ | ⁞ﮊ | lautl. Variante des Zāj, daher gleicher Buchstabe |

Bei allen nicht nach links verbundenen Buchstaben sind Anfangs- und alleinstehende Form gleich sowie Binnen- und Endform.

| Name | Laut- wert |

Is | F | M | In | nach Brockelmann | Herkunft | Eselsbrücken |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Sīn | stimmloses s | ﺱ | ﺲ | ﺴ | ﺳ |  |

phönik. 𐤔 Schin, verwandt mit lat. S; erst nachträgl. wurden die beiden Aussprachevarianten in der Schrift unterschieden (wie hebr. שׂ Sin und שׁ Schin). Sīn hat allerdings den Zahlenwert des phönik. 𐤎 Samech (samk), mit dem es auch lautl. zusammengefallen ist. | Man stelle sich das Sīn als liegendes Sigma oder als

liegendes eckiges S vor:

Das Šīn ist wie ein S mit Hatschek (nur dass die drei Punkte einen Zirkumflex bilden). |

| Šīn | stimmloses sch [ʃ] | ﺷ | ﺸ | ﺵ | ﺶ |

Handschriftlich werden die drei Zähne oft zu einem Querstrich vereinfacht.

| Name | Laut- wert |

Is | F | M | In | nach Brockelmann | Herkunft | Eselsbrücken |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Ṣād | emphatisches stimmloses s | ﺹ | ﺺ | ﺼ | ﺻ |  |

phönik. 𐤑 Zade (ṣade), keine lat. Entsprechung | Man kann die Rechtsschlaufe als Vereinfachung des Sīn ﺱ auffassen, mit dem Ṣād lautlich verwandt ist. |

| Ḍād | emphatisches d | ﺽ | ﺾ | ﻀ | ﺿ | nabat. 𐢙 Sad? syr. ܨ Sade? Beide gehen letztlich auf phönik. 𐤑 Zade (ṣade) zurück. |

Emphatische Laute werden mit Anspannung des Rachenraumes gesprochen. Dadurch kommt es zu einer Verdunkelung der umgebenden Vokale. Abgesehen vom Qāf ﻕ ist eine liegende Rechtsschlaufe das Erkennungsmerkmal der emphatischen Konsonaten.

| Name | Laut- wert |

Is | F | M | In | nach Brockelmann | Herkunft | Eselsbrücken |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Ṭāʾ | emphatisches t | ﻃ | ﻄ | ﻄ | ﻃ |  |

phönik. 𐤈 Tet, verwandt mit gr. Θ Theta, keine lat. Entsprechung | Ein auf dem Kopf stehendes T mit „Emphase-Schlaufe“. |

| Ẓāʾ | emphatisches stimmhaftes s | ﻇ | ﻈ | ﻈ | ﻇ | vermutl. lautl. Variante des Ṭāʾ, daher gleicher Buchstabe |

Unicode hat zwar in den Präsentationsformen eigene Codepoints für die Endformen. Ich kann bei den Glyphen jedoch keinen wirklichen Unterschied feststellen. (Bei manchen Fonts geht das linke Ende der Schlaufe einen Hauch unter die Grundlinie.)

Ẓāʾ ﻇ wird in der wissenschaftlichen Transkription der DMG mit ẓ (= emphatisches stimmhaftes s, [zˁ]) wiedergegeben. Doch ist der Laut vielfach (u.a. in der Rezitation des Koran?) zu einem emphatischen stimmhaften t-h [ðˁ], also zum emphatischen Gegenstück des Ḏāl ﺫ, geworden, weshalb der engl. Wikipedia-Art. zum ظ den alternativen Buchstabenname Ḏ̣āʾ bietet.

| Name | Laut- wert |

Is | F | M | In | nach Brockelmann | Herkunft | Eselsbrücken |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ʿAin | „gegurgelter“ Stimmritzenverschluss [ʕ] | ﻉ | ﻊ | ﻌ | ﻋ |  |

phönik. 𐤏 Ajin, verwandt mit lat. O | ʿAin heißt „Auge“ und ein solches stellte der phönik. Buchstabe dar:

|

| Ġain | arab. frikatives g [ɣ] oder Zäpfchen-r [ʁ]; pers. gutturales g [ɢ] |

ﻍ | ﻎ | ﻐ | ﻏ | lautl. Variante des ʿAin, daher ursprl. gleicher Buchstabe | ||

| *Gain | g | ڠ | ـڠ | ـڠـ | ڠـ | lautl. Variante des Ġain, daher gleicher Buchstabe |

Bei der Binnenform entsteht durch das Schreiben in einem Zug eine flach gedrückte Schlaufe (Gefahr der Verwechslung der verbundenen Formen von Ġain ﻐ mit Fāʾ ﻔ). Diese ist manchmal auf der linken Seite spitz. Bei der Endform wird der Abstrich weit nach unten und im Bogen nach rechts geführt.

Der Anstrich bei den rechts verbundenen Formen kann offenbar unterschiedlich angesetzt werden. Bei der Endform wird wie bei ʿAin/Ġain ﻉ in weitem Bogen nach unten rechts abgeschwungen. In der Kalligraphie wird mitunter der obere Strich auf den Grundstrich heruntergezogen, sodass geschlossene, tropfenähnliche Formen entstehen.

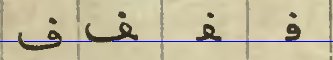

| Name | Laut- wert |

Is | F | M | In | nach Brockelmann | Herkunft | Eselsbrücken |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Fāʾ | f | ﻑ | ﻒ | ﻔ | ﻓ |  |

phönik. 𐤐 Pe, verwandt mit lat. P | Ein spiegelverkehrtes, flachgedrücktes p. |

| Qāf | arab. gutturales (emphatisches) k; pers. frikatives g [ɣ] |

ﻕ | ﻖ | ﻘ | ﻗ |  |

phönik. 𐤒 Qoph, verwandt mit lat. Q | Ein q. Zur Unterscheidung von Fāʾ hat es zwei Punkte, Fāʾ nur einen. Das entspricht auch der Reihenfolgen von p und q im lat. Alphabet. |

| *Ve | arab. und kurd. [v]; westarab. (Libyen bis Marokko) g? |

ﭪ | ﭫ | ﭭ | ﭬ | lautl. Variante des Fāʾ, daher gleicher Buchstabe |

Bei der alleinstehenden Form und der Endform des Qāf ﻕ wird der Abstrich weiter nach unten gezogen und dafür nicht soweit nach links wie beim Fāʾ ﻑ. Es sieht dadurch dem Wāw ﻭ sehr ähnlich. Aber die Verwechslung ist ausgeschlossen wegen der diakritischen Punkte.

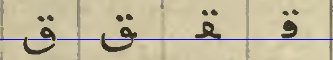

| Name | Laut- wert |

Is | F | M | In | nach Brockelmann | Herkunft | Eselsbrücken |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Kāf | k | ﻙ | ﻚ | ﻜ | ﻛ |  |

phönik. 𐤊 Kaph, verwandt mit lat K | Kāf hat bei der Initial und der Medial Form noch entfernte Ähnlichkeit mit einem K. |

| *Gāf | pers. g | ﮒ | ﮓ | ﮕ | ﮔ | lautl. Variante des Kāf, daher gleicher Buchstabe | ||

| Lām | l | ﻝ | ﻞ | ﻠ | ﻟ |  |

phönik. 𐤋 Lamed (lamd), verwandt mit lat. L | Ein spiegelverkehrtes L bzw. l. |

In die alleinstehende Form und die Endform von Kāf ﻙ ist zur Unterscheidung von Lām ﻝ ein kleines Anfangs-Kāf ﻛ hineingesetzt. Dafür geht sie beim Lām ﻝ unter die Grundlinie. Man verwechsle ﻟ (Anfangsform des Lām) nicht mit ﺎ (Binnen-/Endform des ʾAlif). Lām ﻝ wird im Gegensatz zum ʾAlif ﺍ links verbunden.

Im Wort الله ʾallāh wird, wenn das anlautende ʾa nicht von vorausgehendem i verdrängt wird, das Lām ﻝ unilateral gesprochen.

| Name | Laut- wert |

Is | F | M | In | nach Brockelmann | Herkunft | Eselsbrücken |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Mīm | m | ﻡ | ﻢ | ﻤ | ﻣ |  |

phönik. 𐤌 Mim, verwandt mit lat. M | Sieht aus wie ein Monokel. |

Die Anfangsform des Mīm ﻣ sieht manchmal aus wie ein Fāʾ ﻓ ohne diakritischen Punkt.

| Name | Laut- wert |

Is | F | M | In | nach Brockelmann | Herkunft | Eselsbrücken |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Nūn | n | ﻥ | ﻦ | ﻨ | ﻧ |  |

phönik. 𐤍 Nun, verwandt mit lat. N | Erinnert an einen Vulkan:

(Bild des Stromboli, Urheber: Steven W. Dengler 2004,

Lizenz: GFDL und CC BY-SA 3.0, Quelle: Wikipedia)

Die Endform wäre dann ein Blick in den Vulkanschlot.

(Bild des Stromboli, Urheber: Steven W. Dengler 2004,

Lizenz: GFDL und CC BY-SA 3.0, Quelle: Wikipedia)

Die Endform wäre dann ein Blick in den Vulkanschlot. |

Die alleinstehende Form und die Endform des Nūn ﻥ ist schmaler und tiefer als die entsprechenden Formen bei Bāʾ ﺏ / Tāʾ ﺕ / Ṯāʾ ﺙ.

| Name | Laut- wert |

Is | F | M | In | nach Brockelmann | Herkunft | Eselsbrücken |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Hāʾ | h | ﻩ | ﻪ | ﻬ | ﻫ |  |

phönik. 𐤄 He, verwandt mit lat. E (!) |

Die alleinstehende Form des Hāʾ ﻩ ist manchmal nicht geschlossen, sondern

hat annähernd die Form eines kleinen Gamma ɣ. Stattdessen wird aber

gelegentlich auch die Anfangsform ﻫ verwendet. In Edward Lanes Arab.-Engl.

Lexikon sieht die Binnenform aus wie ein handschriftliches lat. j:

![]() .

.

| Name | Laut- wert |

Is | F | M | In | nach Brockelmann | Herkunft | Eselsbrücken |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Wāw | w in engl. water, ū |

⁞ﻭ | ⁞ﻮ | ⁞ﻮ | ⁞ﻭ |  |

phönik. 𐤅 Waw, verwandt mit lat. F (aus gr. Ϝ Digamma) und V/U/Y (aus gr. Υ Ypsilon) | Wickeln:

|

| *Ve, Vaw | in Turksprachen wie dt. w | ⁞ﯞ | ⁞ﯟ | ⁞ﯟ | ⁞ﯞ | lautl. Variante des Wāw, daher gleicher Buchstabe |

Wāw ﻭ hat große Ähnlichkeit mit Fāʾ/Qāf ﻓ (vor allem bei der Endform). Doch ist (wie bei Dāl ﺩ) der Bogen des Abstrichs etwas größer und wird daher bei der Endform nicht mehr vergrößert. Bei Wāw ﻭ habe ich übrigens auch nach links verbundene Formen gesehen (am Ende des Bogens geht der Strich steil nach oben).

Ältere Wörterbücher haben die Abfolge Wāw-Hāʾ. Auch Brockelmann bezeichnet das als das Richtige.

| Name | Laut- wert |

Is | F | M | In | nach Brockelmann | Herkunft | Eselsbrücken |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Jāʾ | j, ī | ﻱ | ﻲ | ﻴ | ﻳ |  |

phönik. 𐤉 Jod, verwandt mit lat. I/J | Ich denke an Jeans mit Schuhen:

(aber Achtung:

[j]!) (aber Achtung:

[j]!) |

Die Endform des Jāʾ ﻱ hat im Gegensatz zu Bāʾ ﺏ / Tāʾ ﺕ / Ṯāʾ ﺙ einen gerundeten Anstrich, bei Endform und alleinstehender Form liegt der Buchstabenkörper unter dem Grundstrich. In einigen Sprachen (z.B. dem Pers.) werden die diakritischen Punkte bei der Endform des Jāʾ ﻱ weggelassen.

Die folgenden beiden Zeichen werden nicht zum Alphabet gezählt.

| Name | Laut- wert |

Is | F |

|---|---|---|---|

| ʾAlif maqṣūra | auslautendes -ā | ﻯ | ﻰ |

| Tāʾ marbūṭa | auslautendes -a(h) oder -at | ﺓ | ﺔ |

Das ʾAlif maqṣūra sieht aus wie die Endform von Jāʾ ﻱ ohne diakritische Punkte und bezeichnet ein auslautendes langes a. Daher gibt es keine Anfangs- oder Binnenform.

Tatsächlich dürfte es sich beim ʾAlif maqṣūra um ein Jāʾ ﻱ handeln: -ā < *-aja. Daher findet man gelegentlich ﻳ / ﻴ als Binnenform, wenn ein Suffix angehängt wird, meist aber ʾAlif ا. Nicht jedes -ā wird mit ʾAlif maqṣūra geschrieben, es gibt auch normales ʾAlif wie in لِيبِيَا Lībijā.

Tāʾ marbūṭa ist der Form nach ein End-Hāʾ ﻪ mit den zwei diakritischen Punkten des Tāʾ ﺕ (die aber gelegentlich auch fehlen können). Seinen Namen hat es davon, dass es sich sprachgeschichtlich um das in der endungslosen Form verstummte auslautende -t femininer Wörter handelt. Gesprochen wird es, wenn noch ein Vokal folgt, als at, sonst ist das t verstummt (oder wird als h gesprochen).

Im Hocharab. werden an die Wörter noch Kasusendungen und Nunation angehängt. Lediglich beim letzten Wort eines Satzes unterbleibt dies. Diese endungslose Form wird Pausalform genannt. Im Satzinneren ist das Tāʾ marbūṭa daher oft als t zu sprechen. In der Pausalform wurde das auslautende -t im Dialekt von Mekka zu -h. In der Koranrezitation und einigen Dialekten wird es noch so gesprochen, mehrheitlich ist es aber verstummt.

Wird an ein solches Wort ein Suffix angehängt, wird aus dem Tāʾ marbūṭa ein normales Tāʾ ﺕ, das dann Tāʾ maftūha genannt wird.

| Name | Lautwert | allein- stehend |

ʾAlif | Wāw | Jāʾ | Herkunft |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Hamza | Stimmritzenverschluss (ʾ) | ء | ﺃ, ﺇ | ﺅ | ﺉ | stilisiertes ʿAin ع |

| Madda | Stimmritzenverschluss + ā | ﺁ | Kürzel für madda مد |

Das Hamza ء ist ein Konsonant und bezeichnet den Stimmritzenverschlusslaut (engl. glottal stop), wie in dt. ver-ʾeisen (aber: ver-reisen), Spiegel-ʾei, der ursprl. durch das ʾAlif bezeichnet wurde. Der Form nach ist es ein kleines Anfangs-ʿAin ﻋ. Am Wortanfang und im Wortinneren hat Hamza normalerweise einen Trägerkonsonanten, nämlich ʾAlif ﺍ, Jāʾ ﻱ oder Wāw ﻭ. Am Wortanfang (auch wenn eine der Präpositionen bi oder li vorausgeht) ist das immer ʾAlif: das Hamza wird vor a und u über das ʾAlif (ﺃ) gesetzt, vor i unter es (ﺇ). Im Wortinneren wird, wenn der Laut von zwei a umgeben ist, ʾAlif ﺍ als Träger verwendet, wenn einer der beiden umgebenden Vokale ein i ist, Jāʾ ﻱ, sonst Wāw ﻭ. Nach langem Vokal oder Diphthong sowie nach Konsonant steht Hamza allein. Jāʾ ﻱ wird ohne Punkte geschrieben, wenn es Hamza bei sich hat.

Im Dialekt von Mekka ging der Stimmritzenverschluss in der Umgebung von i in j, in der von u in w über und wurde auch so geschrieben. Das Gemeinarab. übernahm zwar diese Schreibung, hielt aber an der ursprüngl. Aussprache als ʾ fest.

Laut Kleinhaus vermeidet das Ägypt. die Buchstabenfolgen ؤو ʾū und ئي ʾī und schreibt stattdessen (entgegen obiger Regel) ءو ,ئو ,أو bzw. أي.

Vor langem a wird statt Hamza das sog. Madda ﺁ verwendet (um die Schreibung أا zu vermeiden).

Der Unterschied zwischen ﺍ und ﺃ / ﺇ am Wortanfang ist der, dass bei ersterem (vor allem beim Artikel ال ʾal, der mit dem folgenden Wort immer zusammengeschrieben wird) der Stimmritzenverschluss ausfällt, wenn ein vokalisch auslautendes Wort vorausgeht.

| Name | Lautwert | Zeichen | Herkunft |

|---|---|---|---|

| Fatḥa | a | ﹶ | |

| Fatḥatān | -an | ﹰ | |

| Kasra | i | ﹺ | |

| Kasratān | -in | ﹴ | |

| Ḍamma | u | ﹸ | |

| Ḍammatān | -un | ﹲ | |

| Sukūn, Ǧazma | Vokallosigkeit | ﹾ | |

| Šadda, Tašdīd | Konsonantenverdoppelung | ﹼ | Anfangsbuchstabe von šadda شد |

| Waṣla | Alif in Anlaut soll vom auslautenden Vokal des vorhergehenden Wortes verdrängt werden |

ٱ | Anfangsbuchstabe von ṣila صل „Verbindung“ |

Das Hocharab. unterscheidet in der Schreibung nur drei Vokale. Doch kann der tatsächliche Lautwert je nach umgebenden Konsonanten schwanken, namentlich a wird gern zu e, u zu o. Deshalb heißen die Zeichen in vielen Grammatiken Medda, Kesra, Ǧezma, Tešdīd, Šedda. Vgl. auch Eigen- und Personennamen wie Achmed, Mohammed, Mekka, Medina.

Die Vokale sind immer nach dem Konsonanten, bei dem sie stehen, zu sprechen. Die Auslaute -an/-in/-un werden in der Grammatik als Nunation (vom Buchstaben Nūn ﻥ) oder Tanwīn bezeichnet. Die Zeichen dafür sind einfach verdoppelte Vokalzeichen. Beim Ḍammatān hat sich daraus ein eigenes Zeichen entwickelt.

Bei Šadda ﹼ stehen Fatḥa ﹶ und Ḍamma ﹸ über dem Šadda: ﱡ ﱠ , bei Kasra ﹺ unter dem Šadda: ﱢ – nicht unter dem Buchstaben!

Ein langes a, das nicht durch ʾAlif kenntlich gemacht ist, nennt man ʾAlif qaṣīra. Es wird gelegentlich (insbes. beim Wort Allah) durch ein kleines ʾAlif an Stelle des Fatḥa angezeigt: ٰ .

Im Alltag werden die Vokale nicht geschrieben. Dhntr stht ds Knzpt, dss d Schrft nr n Hlf zr rnnrng st, br ncht dn Ltwrt vllstndg wdrgbt. Das funktioniert bei semitischen Sprachen, da die Grundbedeutung der Wörter am Konsonantengerüst hängt und es nicht viele mehrdeutige Konsonantengerüste gibt.

Der zweite Bestandteil von Diphthongen wird als Konsonant geschrieben: au = ﹶﻮ, ai = ﹶﻴ.

| Name | Laut- wert |

In/Is | M/F |

|---|---|---|---|

| Lām-ʾAlif | lʾ, lā | ⁞ﻻ | ⁞ﻼ |

Die Zahl der Ligaturen im kalligraphieverliebten Arabischen ist nicht unbeträchtlich. Eine allerdings ist verpflichtend (d.h. sie muss zwingend verwendet werden, wenn die zwei Buchstaben aufeinandertreffen): Lām-ʾAlif. Wie ʾAlif wird das Lām-ʾAlif links nicht verbunden.

Auch in der Ligatur kann ʾAlif Hamza oder Madda bei sich haben: لا = lā, لإ / لأ = lʾ, لآ = lʾā.

Das auslautende Lām ﻝ des bestimmten Artikels al ال wird in vielen Fällen in der Aussprache (nicht jedoch in der Schreibung!) an den folgenden Konsonanten assimiliert. Die 14 Konsonanten, bei denen diese Assimilation stattfindet (nämlich die Dentale, Sibilanten und Liquiden) heißen Sonnenbuchstaben: Dal ﺩ, Ḏal ﺫ, Ḍād ﺿ, Tāʾ ﺕ, Ṯāʾ ﺙ, Ṭāʾ ﻃ, Zāj ﺯ, Ẓāʾ ﻇ, Sīn ﺱ, Šīn ﺵ, Ṣād ﺹ, Lām ﻝ, Nūn ﻥ, Ra ﺭ. Z.B.: الشمس aš-šams „die Sonne“ (von daher soll auch der Name stammen). In vokalisierten Texten steht ein Verdoppelungszeichen über dem ersten Konsonanten. Die übrigen Buchstaben heißen demgegenüber Mondbuchstaben: القمر al-qamar „der Mond“.

In obiger Liste sind die Namen der Sonnenbuchstaben gelb hinterlegt, die der Mondbuchstaben blau.

Die Zahlzeichen der arabischen Schrift stammen von den Indern und werden deshalb von links nach rechts geschrieben. Für die Ziffern 4, 5, 6 gibt es in einigen Ländern (Iran, Pakistan, Afghanistan) abweichende (sog. ostarabische od. Farsi-) Zahlzeichen.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Indische Z. | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ |

| Ostarab. Z. | ۴ | ۵ | ۶ |

Im Arab. liegt der Ton auf der letzten langen Silbe des Wortes, wobei die Endung mitzudenken ist. Lang ist eine Silbe, wenn sie einen langen Vokal hat oder auf einen Konsonanten endet.

| Arabisch | Transkription | Deutsch | Anmerkungen |

|---|---|---|---|

| Länder und Städte | |||

| لِيبِيَا | Lībijā | Libyen | Ägypt. Rbw, griech. Λιβύη

(s. |

| طَرَابُلُس | Ṭarābulus | Tripolis | Griech. Τρίπολις „Dreistadt“. Das Arab. hat kein p und gibt es daher mit b oder f wieder (die Getränkemarke Pepsi heißt arab. بيبسي Bībsī, das Land Palästina فلسطين Filasṭīn). |

| اَلْعِرَاق | ʾal-ʿIrāq | der Irak | Vermutl. v. ʿrq „Wurzel, Stamm; verwurzelt sein, Wurzeln schlagen“; nach anderen v. der sumer.-akkad. Stadt Uruk. Auch im Dt. sagt man nicht „nach Irak“, sondern „in den Irak“. |

| بَغْدَاد | Baġdād | Bagdad | Meist als mittelpers. „gottgegeben, Gottesgeschenk“ gedeutet. |

| تُونِس | Tūnis | Staat Tunesien, Hauptstadt Tunis | Der Name geht vielleicht auf die pun. Schutzgöttin Tanit zurück. |

| مِصْر | Miṣr | Ägypten | Hebr. מִצְרַיִם miṣrajim |

| اَلْقَاهِرَة | al-Qāhira(t) „die Bezwingerin“ | Kairo | qhr „besiegen, bezwingen, unterwerfen, erobern“ |

| سُورِيَة | Sūrija(t) | Syrien | |

| دِمَشْق | Dimašq | Damaskus | Ägypt. Tmśq, akkad. Dimašqa, hebr. דַּמֶּשֶׂק dammæśæq, griech. Δαμασκός |

| إِسْرَائِيل | ʾIsrāʾīl | Israel | Hebr. יִשׂרָאֵל jiśrāʾel. Das erste Jāʾ trägt das Hamza, das zweite längt das i. |

| اَلْقُدْس | ʾal-Quds „die Heilige“ | Jerusalem | |

| لُبْنَان | Lubnān | Libanon | Nach dem Gebirge ägypt. Rmnn, assyr. Labnānu, hebr. לְבָנוֹן lebānôn, griech. Λίβανος (Wurzel lbn „weiß“) |

| بَيْرُوت | Bajrūt | Beirut | Phönik. Beʾerot "Brunnen", griech. Βηρυτός, lat. Berytus |

| اَلْنِمْسَا | ʾal-Nimsā | Österreich | Erklärung unter |

| فِييَنَّا | Fījannā | Vienna, Wien | Von keltoroman. vedunia „Waldbach“ (für den Wienfluss). |

| سالزبورغ, Wikipedia زالتسبورغ | Sālzbūrġ?, Wikipedia Zāltsbūrġ | Salzburg | S. |

| Wörter und Redewendungen | |||

| إسلام | ʾislām „Unterwerfung, Hingabe“ | Islam | Hamza unter dem ʾAlif zeigt, dass es mit i zu vokalisieren ist. slm „heil sein, unversehrt sein“ (davon سلام salām „Wohlergehen, Friede“) „II, IV sich ergeben, sich unterwerfen“. |

| مسلم | muslim „sich unterwerfend, sich hingebend“ | Moslem | Partizip des 4. Stammes |

| إن شاء الله | ʾin šāʾa‿llāh „so Gott will“ | Inschallah | |

| بِسْمِ ٱللَّهِ | bismi‿llāhi „im Namen Gottes“ | Das Waṣla steht als Zeichen der Assimilation des Artikels, das anlautende ʾAlif ist vom vorhergehenden i verdrängt. Beim Wort ʾallāh steht oft ein kleines ʾAlif statt des Fatḥa über dem Šadda. | |

| جهاد | ǧihād „Anstrengung, Kampf“ | Dschihad, Kampf gegen die Ungläubigen | ǧhd „sich anstrengen, sich bemühen; III kämpfen“ |

| شريعة | šarīʿa „Wasserloch, Tränke; Weg zur Tränke; Gesetz“ | Scharia, religiöses Gesetz | šrʿ „hineingehen; hinführen, vorschreiben, verordnen“ |

| اَلْقُرْآن | ʾal-qurʾān „die Rezitation, Lesung“ | Koran | qrʾ „vorlesen, vortragen“ |

| سنة | sunna „Brauch, Gewohnheit“ | Sunna | السنة ʾas-sunna „die Gewohnheit“ od. سنة النبي sunnat ʾan-nabī „die Gewohnheit des Propheten“, die religiöse Richtung der Sunniten |

| شيعة | šīʿa „Partei“ | Schia | الشيعة ʾaš-šīʿa „die Partei (Alis)“, die religiöse Richtung der Schiiten |

| مسجد | masǧid „Ort der Niederwerfung“ | Moschee | sǧd „sich beugen, sich niederwerfen, anbeten“. Das sch im dt. Wort war wohl ursprl. ein s-ch wie in Häuschen, wie frühnhd. Schreibungen mit squ, sk und schk nahelegen. |

| منارة | manāra „Leuchter, Leuchtturm“ | Minarett | |

| خليفة | ḫalīfa „Nachfolger, Stellvertreter“ | Kalif (Nachfolger Mohammeds) | ḫlf „folgen, nachfolgen, ersetzen“ |

| سلطان | sulṭān „Macht, Stärke, Herrschaft“ | Sultan | slṭ „II Macht verleihen; V überwältigen, (be)herrschen“ |

| قاض | qāḍin „entscheidend, tödlich, Richter“ | Kadi | qḍj „beenden, bestimmen“; das dt. Kadi von determiniert القاضي ʾal-qāḍī „der Richter“ |

| فتوى | fatwā „Rechtsgutachten“ | Fatwa | ftw/ftj „IV ein Rechtsgutachten erteilen“; Partizip مفت muftin, determiniert المفتي ʾal-muftī „Gutachter, Mufti“ |

| مدرسة | madrasa „Unterrichtsstätte, Schule“ | Madrasa, Koranschule | drs „auslöschen, lernen“ |

| طالب | ṭālib „Student“ | paschtun. Pl. Taliban | ṭlb „suchen, streben, verfolgen“ |

| قاعدة | qāʿida „Basis, Fundament; Datenbank“ (engl. data base) | Al-Kaida | qʿd „sich setzen, sitzen“; القاعدة ʾal-qāʿida „die Basis“ |

1928 führte Atatürk das sog. Neue türkische Alphabet ein, das auf der

Lateinschrift beruht. Bis dahin wurde die türk. Sprache im osman. Reich mit

einer Variante des pers.-arab. Alphabets geschrieben. Einen ersten Eindruck

davon geben die ![]() Leseübungen

bei Sevki Tezcanlı. Ich habe im folgenden versucht, die Wörter zu transkribieren.

Aber da ich kein Türk. kann, ist mit Fehlern zu rechnen.

Leseübungen

bei Sevki Tezcanlı. Ich habe im folgenden versucht, die Wörter zu transkribieren.

Aber da ich kein Türk. kann, ist mit Fehlern zu rechnen.

| Arab. Schrift | Neue türk. Schrift | dt. Bedeutung |

|---|---|---|

| تازى | tazı | Windhund |

| آت | at | Pferd |

| قورباغا | kurbağa | Frosch, Kröte |

| قارغا | karga | Krähe, Rabe |

| قوزو | kuzu | Lamm |

| قويون | koyun | Schaf |

| قاشيق | kaşık | Löffel |

| اوجاق دومانى | ocak dumanı | Herdrauch? (duman: Rauch, Dampf; ocak: Herd) |

| چوجوق اوقو | çocuk oku(r) | das Kind liest? |

| آدا | ada | Insel |

| اوق | ok | Pfeil |

| قفس | kafes | Käfig |

| دف | tef | Tamburin |

| سيميد | simit | Sesamkringel; Rettungsring |

| طاس | tas | Metallschale |

| كوروك | körük | Blasebalg |

| كاسه | kase | Schale, Schüssel |

| ياى | yay | Bogen |

| آى | ay | Mond |

| دهوه | deve | Kamel |

| آوجى | avcı | Jäger |

| واپور | vapur | Dampfer (vgl. engl. vapor Dampf) |

| قاپان | kapan | Falle |

| بايراق | bayrak | Fahne, Flagge |

| بهبهك | bebek | Baby |

| دهره | dere | Bach, Tal |

| دهده | dede | Opa |

| بارداق | bardak | Becher, Glas |

| باشاق | başak | Ähre |

| آرى | arı | Biene |

| قار | kar | Schnee |

| مالا | mala | Mauererkelle |

| لامبا | lamba | Lampe |

| ماقارا | makara | Spule |

| موم | mum | Kerze |

| قاز | kaz | Gans |

| زار | zar | Würfel |

| ماشا | maşa | Zange, Pinzette |

| چارداق | çardak | Pergola |

| چاپا | çapa | Hacke |

| نار | nar | Granatapfel |

| نانه | nane | Minze |

| صالقيم | salkım | Weintraube |

| صاپان | saban | Pflug |

| آيى | ayı | Bär |

| چاقى | çakı | Taschenmesser |

| عقرب | akrep | Skorpion |

| ساعت | saat | Uhr, Uhrzeit, Stunde |

| كتاب | kitap | Buch |

| درهم | dirhem | Gewicht |

| طاراق | tarak | Kamm |

| طاوشان | tavşan | Hase |

| طورپ | turp | Rettich |

| قورد | kurt | Wolf |

| شهر | şehir | Stadt |

| هيندى | hindi | Truthahn |

| پيڭار | pınar | Quelle |

| دهڭيز | deniz | Meer |

| خورما آغاجى | hurma ağacı | Dattelpalme (wörtl. Dattel-Baum) |

| خوروز | horoz | Hahn |

| دهكيرمن | değirmen | Mühle |

| دوكمه | düğme | Knopf |

| بلبل | bülbül | Nachtigall |

| گل | gül | Rose |

| ألما | elma | Apfel |

| أشك | eşek | Esel |

| فابريقه | fabrika | Fabrik |

| فيل | fil | Elefant |

| حاواجى | havacı? | Flieger |

| لوحه | levha | Bild, Plakat, Platte |

Die Rechtschreibung erschließt sich nicht ohne weiteres. Warum wird im arab. Alphabet /s/ manchmal س, manchmal ص geschrieben? Warum wird /k/ meistens ق, manchmal aber ك geschrieben? Vermutlich handelt es sich um Allophone (wie dt. lacht [x] vs. Licht [ç]) oder historische Schreibungen von Homophonen (wie engl. air vs. heir). Die Expertenkommission zur Einführung des lat. Alphabets wollte die Unterscheidung q/k beibehalten. Atatürk intervenierte: kein q!

Die heute im Printbereich (Zeitungen, Bücher) übliche Schriftform wird نسخي Nasḫī genannt (von نسخ nasaḫa „abschreiben, kopieren“, nasḫ „Abschrift, Kopie“). Sie zeichnet sich durch eine klare horizontale Grundlinie und gute Lesbarkeit aus.

Eine andere bedeutende Schriftform, die vor allem noch als dekorative Schrift Verwendung findet, ist die Kufische Schrift oder kurz كوفي Kūfī (nach der Stadt Kūfa im Irak, wo die Schriftform entwickelt wurde). Sie ist gekennzeichnet durch geometrisch anmutende, „eckige“ Buchstabenformen. Sie wird oft ohne diakritische Punkte geschrieben.

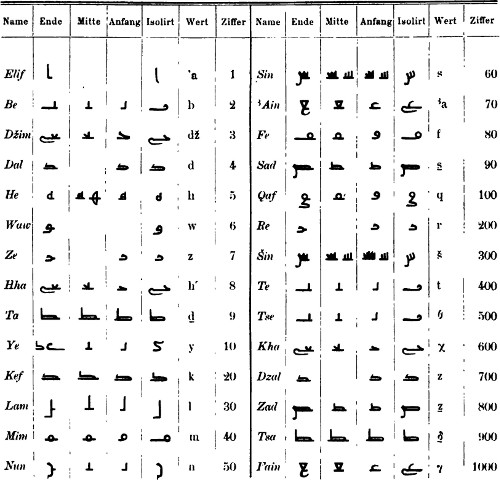

Kufische Schrift, aus:

![]() Faulmann,

Carl: Das Buch der Schrift. Enthaltend d. Schriftzeichen u. Alphabete aller

Zeiten u. aller Völker d. Erdkreises.– 2. verm. u. verb. Aufl. Wien: K.u.k.

Hof- u. Staatsdr., 1880.

S. 98.

Archive.org.

Faulmann,

Carl: Das Buch der Schrift. Enthaltend d. Schriftzeichen u. Alphabete aller

Zeiten u. aller Völker d. Erdkreises.– 2. verm. u. verb. Aufl. Wien: K.u.k.

Hof- u. Staatsdr., 1880.

S. 98.

Archive.org.

|

Der Takbir aus der irakischen Flagge der Jahre 2004-2008: أللّٰه أكبر ʾallāhu ʾakbar „Allah ist größer“ (scil. alles andere, d.h. „am größten“). Über dem zweiten Lām stehen Šadda und ein kleines ʾAlif (in der Funktion eines Fatḥa). |

| Quelle: |

|

Die für mich unlesbare Aufschrift an der Tür der melkitischen Kirche des Hl. Antlitzes in der Via Dolorosa in Jerusalem (6. Station des Kreuzwegs, aufgenommen 2018). |

Im persischen Raum und östlich davon ist نستعليق Nastaʿlīq (aus نسخ Nasḫ und تعلیق Taʿlīq, der Vorgängerschrift) noch immer von Bedeutung. Bei dieser schwungvollen Schrift wird der Abschwung der Buchstaben oft nicht zur Grundlinie hochgezogen, weshalb manche Buchstabengruppen von rechts oben nach links unten laufen.

Als Schrift für Dokumente des osmanischen Reiches wurde دیوانی Dīwānī entwickelt. Diese Schrift ist komplex und oft mit viel Zierrat versehen.

Autor:

(E-Mail-Kontakt)

Letzte Aktualisierung: 1. Feb. 2025